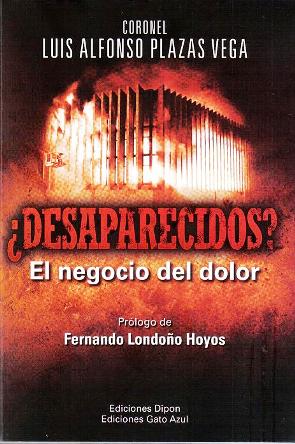

DESAPARECIDOS: EL NEGOCIO DEL DOLOR

Solo a unos locos ignorantes y feroces, como a Pablo Escobar y a la cúpula del M19, se les podía ocurrir semejante barbaridad. Pero se les ocurrió. Cuando se quiere pasar a la Historia y cuando se entiende que con el dinero se consigue todo, puede abrirse paso cualquier absurdo

DESAPARECIDOS: EL NEGOCIO DEL DOLOR

A GUISA DE PRÓLOGO

Nadie entenderá este libro sin ubicarse en los hechos sorprendentes y trágicos que le dieron vida.

Corría el año de 1.985 y Colombia libraba una de las más duras guerras que ha tenido que afrontar en su muy guerrera Historia. Esta era contra el narcotráfico, complejo ejército disciplinado en la mejor de las disciplinas, que es la del dinero. Los narcotraficantes no le temían al enjuto Estado que los enfrentaba, poroso por todas sus caras, pero estaban aterrorizados con la única arma eficaz de que disponía, su extradición a los Estados Unidos. Para combatir esa posibilidad desplegaron sus tropas, que empezaron por mostrar una fuerte avanzada, conformada por los mejores, o cuando menos los más costosos abogados, muchos de ellos exmagistrados de las Cortes de Justicia, para combatir el tratado que se había suscrito con los Estados Unidos para tan poco piadoso efecto. El grueso de la milicia, como siempre, estaba integrada por sus implacables mercenarios, a todo dispuestos y capaces de todo. En la poderosa retaguardia, su majestuosa capacidad económica, que llegó a ser tanta como para ofrecer, como en efecto ofrecieron, hacerse cargo de toda la deuda pública externa de la Nación, como contraprestación a los beneficios judiciales que esperaban.

La vía judicial no les era favorable. Corría a voces el secreto de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenía lista la ponencia para declarar válida la extradición, que contaba con el respaldo unánime del resto de la Corporación. Las amenazas continuas y crueles contra los jueces no habían surtido efecto. Los centenares de pliegos escritos por sus bien aceitados leguleyos, tampoco. El Tratado iba a aprobarse.

Quedaba la violencia. La cuestión era descubrir su fórmula de aplicación. Y fue entonces cuando se produjo la más espantable conjura que se recuerde contra un Estado Democrático en América. Porque la mafia encontró en el camino una guerrilla de mafioso estilo, sin ninguna restricción moral y ávida de algún golpe magistral que la sacara de su postración. Era el M19, grupo de origen comunista, como que sus miembros eran en buena parte militantes antiguos de las FARC, y que no habían logrado impresionar con sus crímenes teatrales, ni con sus aspavientos seudo intelectuales. Y se juntaron esas dos criaturas funestas, para producir el mayor cataclismo político que pueda recordarse.

Eran dos golpes de Estado, reunidos en una sola operación. Por el primero, se asesinaría parte de la Corte y se conservaría el resto como rehén para conseguir la rendición del Gobierno y la promesa formal de que no haría extradición de colombianos. Por el segundo, el Presidente tendría que abandonar su Palacio para sentarse en una mesa de negociación, abierta nada menos que en el Palacio de Justicia, para resolver los problemas del país a la luz de esa extraña doctrina, mezcla de Marx con discursos extravagantes sobre Justicia Social, sin que faltara un poco de agua bendita, la de la Teología de la Liberación, por supuesto, que el M19 se empeñaba en imponer con sus grotescos métodos.

La sola enunciación de esos propósitos descubre su naturaleza demencial. Solo a unos locos ignorantes y feroces, como a Pablo Escobar y a la cúpula del M19, se les podía ocurrir semejante barbaridad. Pero se les ocurrió. Cuando se quiere pasar a la Historia y cuando se entiende que con el dinero se consigue todo, puede abrirse paso cualquier absurdo. Y fue como se selló la alianza, para que uno pusiera armas, dinero y cuanto resultara menester, y los otros el atrevimiento para desafiar con las armas y en semejantes condiciones a la más antigua y estable democracia de América Latina.

Los colombianos no podíamos creer lo que pasaba. Era demasiado horrendo, hasta para nuestras sensibilidades embotadas en los más extremos excesos. Pero estaba pasando. Y pasó. Ante la curiosa ausencia de la Policía de custodia, nunca explicada, los asaltantes penetraron al Palacio de Justicia, previo el asesinato de sus casi inermes guardianes. Rápidamente se apoderaron de todas las instalaciones, hicieron trincheras de los sitios estratégicos, prendieron el fuego que les interesaba, asesinaron a sangre fría unos cuantos magistrados y se dispusieron a esperar la llegada del Presidente de la República.

En su lugar llegaron los soldados, que hicieron cara a los armamentos ultramodernos y a los sitios previamente definidos como los mejores por la turba asesina. Pero nada los arredró. Un puñado de héroes salvó la República y a centenares de inocentes que iban a ser masacrados. Y les dieron libertad, a costa de los mayores sacrificios, la vida de soldados y policías incluida en la inmensa cuota de dolor que debieron pagar en el altar de la Patria.

Cuando todo terminó, muchas horas después. Cuando del Palacio en cenizas solo quedaron los últimos rescoldos, los colombianos nos sentimos a salvo. Porque estuvimos a punto de perderlo todo. Y Por eso saludamos con pañuelos blancos el paso de nuestros héroes camino de sus batallones, comandados también en la victoria por quien luchó con ellos, padeció con ellos, apuró con ellos todos los dolores y aceptó con ellos todos los peligros, casualmente y por fortuna para la verdad, el autor de este libro. Fueron horas de emoción indescriptible. Lacerado el corazón por el dolor de las pérdidas, sentíamos a salvo lo que más amábamos: la libertad, la fe en los destinos de Colombia, y su honor sin mancilla.

Han pasado 26 años. Y del fondo de la caverna se ha vuelto a escuchar el rugido de los leones hambrientos. Y han vuelto por lo mismo. Por la dignidad de la República. Por su gloria. Por su libertad. Solo que ahora las armas son distintas, mucho más sofisticadas, mucho más mortíferas, mucho mejor calibradas. Los que no pudieron dar un golpe de Estado, ahora lo intentan por otros caminos. Los que querían nuestra rendición, la consiguen sin fusiles ni bombas. Les basta el artificio matrero de una justicia indigna. Les basta la infamia de los testigos falsos, y pásmese lector, hasta de los testigos inexistentes. Les basta la ingenuidad y la cobardía de una sociedad que no sabe defenderse. Les basta agazaparse detrás de una toga y un birrete para ametrallar nuestro honor y despedazar nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestras aspiraciones.

Y este libro es esa historia. La que lo asombrará, lector querido, lo indignará, lo sorprenderá. La historia en la que un hombre, el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, ha sido escogido como mártir propiciatorio de la mayor indecencia, la mayor audacia y la mayor injusticia que se hayan visto en Colombia. Todo vale. Cuando están de por medio las mismas torcidas ambiciones de aquellas macabras jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1.985, aumentadas con la expectativa del vellocino de oro, nada queda demasiado lejos. Porque le anticipo a quien repase estas líneas, que ni siquiera las lágrimas de ahora son auténticas, condición para que fueran respetables. Cuando al dolor se le pone precio, se convierte en una mueca indigna. Los muertos del Palacio de Justicia, que están donde el autor demuestra que están, quieren ser canjeados por sus herederos por un puñado de dólares concedidos por algún tribunal de justicia. Para lo que se requiere, claro está, que Plazas Vega sea condenado por un delito que nadie ha cometido. Los supuestos desaparecidos, este libro lo prueba mil veces, no desaparecieron. Fueron cruelmente sacrificados por los compañeros de guerrilla de uno de los demandantes, un tal René Guarín. ¿Le extraña? Es mejor que entre a estas páginas dispuesto a no dejarse extrañar por nada.

El drama va a comenzar. El telón se levanta. La tragedia abre sus alas de espanto. La seguiremos con la unción con que los griegos presenciaron las que salían de las plumas de sus tres genios dramáticos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Que fueron más grandes, cuando como en este caso contaron historias verdaderas.

FERNANDO LONDOÑO HOYOS

Bogotá, abril de 2011

Comentarios